Crónica y portada por Víctor Pérez

Hace mucho que no oigo a la ciudad. Que no le presto atención a sus sonidos. Supongo que a veces los detesto.

Si hay música, está huyendo en los parlantes de una moto que veloz desaparece; si no la hay, en realidad está allí, oculta y deformada en canciones que se aglutinan unas sobre otras. Los sonidos de la calle se mueven de esa manera, hundiéndose, ahogándose constantemente entre sí.

Esa mañana, sin embargo, ocurrió de otra manera. Como siempre, salí a callejear por los alrededores del parque San Juan Masías, y los fruteros en la esquina traían sus equipos de sonido en silencio. No había “What is love” ni “The Rhythm of the Night” a tope de volumen, solo una escueta conversación y, de fondo, el típico barullo del mercado modelo.

En alguna otra ocasión ese silencio me habría confortado, pero entonces me pareció inverosímil. En el frontis de la iglesia ocurría algo similar: no oí el clásico “Hossana, Hossana” y ningún otro canto sagrado se ofrecía al cielo. Al abordar el autobús para ir al centro, la radio estaba apagada.

Casi parecía que alguien estaba ocultando la música del mundo. Recuerdo que al acercarse una mototaxi, pensé: no me decepcionará… mas solo se oía el fatigoso run run de un viejo motor que se perdía por otra bocacalle. Era un día sin música… un día extraño, ajeno. Solo proseguí mi paso, seguro de que todo formaba parte de una pequeña cadena de casualidades.

Tal vez impulsado por una mínima sospecha (¿sospecha de qué?) caminé hasta el Jirón de la Unión, a fin de hallar a los músicos ciegos que sin duda estarían desentonando alguna vieja canción de Pedro Suarez Vertiz. En efecto, estaban allí, el cuenco sin monedas entre sus manos: ninguno cantaba.

Eso era raro. Pensé en una nueva prohibición municipal, en un extremo absurdo del copyright. ¿O acaso bastaba una sola moneda para echar andar nuevamente la enorme rueda de la música? Avancé entonces hacia uno de los cuencos y arrojé unos centavos. Esperé unos instantes… Fue en vano, la ciega decidió ignorar por completo el significado de aquel sonido. Caminé luego hacia una iglesia evangélica donde antes funcionaba un cinematógrafo. Me dirigí hacia los bares lícitos de Quilca y hacia los peores… Debía ser una broma. No había música y a nadie parecía importarle. Y tal vez debí aceptar esa ausencia, como he aceptado cualquier otra. En cambio, empecé a sentir una terrible curiosidad por cada individuo que veía pasar con auriculares.

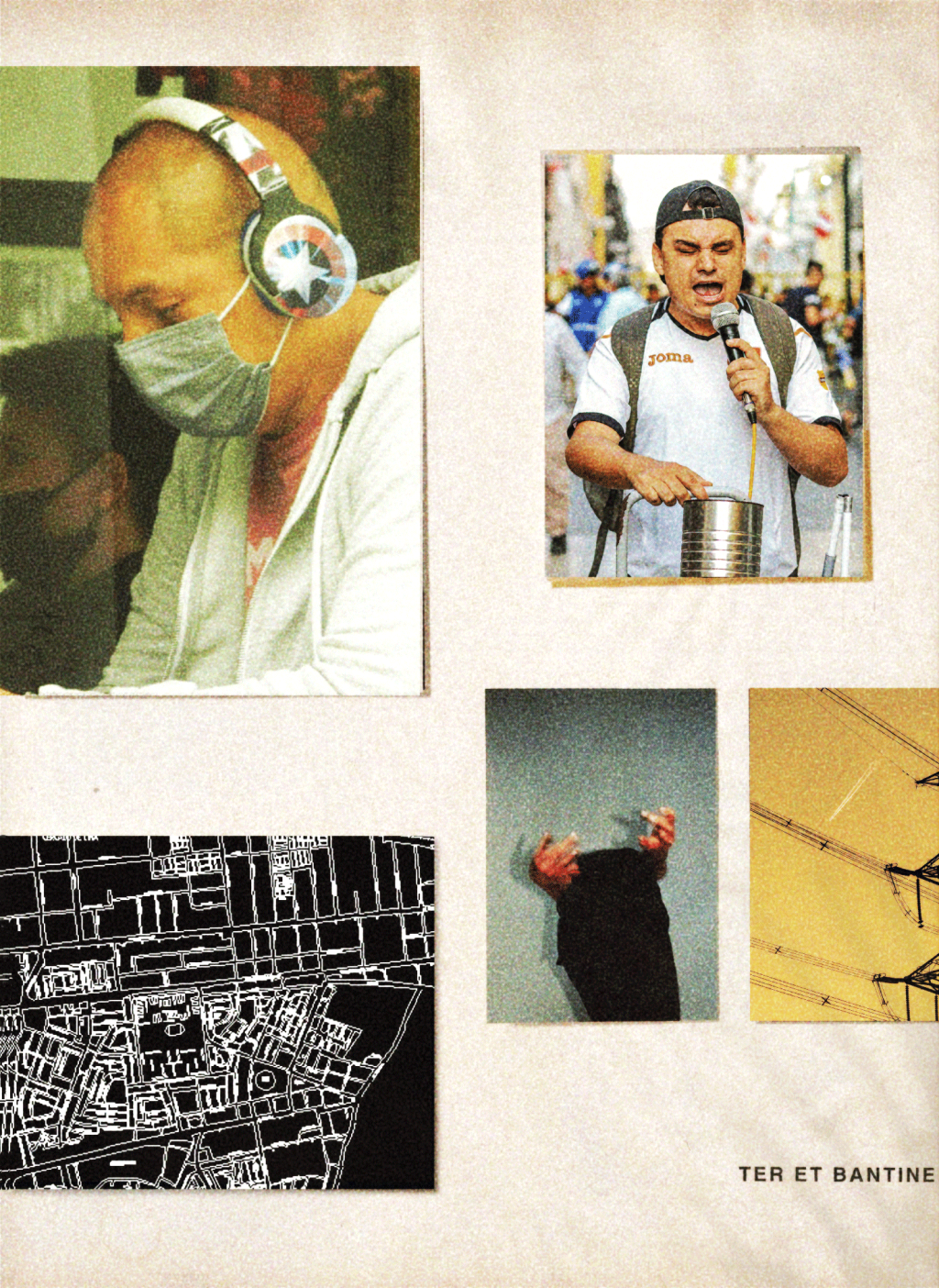

En las combis podía verlos: su débil expresión de goce, los ojos cerrados (como para la muerte), un gesto rítmico en sus manos o en sus cabezas. También dispersos en las calles: dos muchachas unidas en el paso compartiendo audífonos in ear. Un guardia de seguridad oyendo un partido de fútbol o un bolero, con la radio pegada al cuello. Y en la cima del Backpacker’s Hostel distinguí una firgura quieta que llevaba unos llamativos audífonos amarillos, contemplando el paisaje ahumado de la tarde enrarecido por el ruido.

Daban ganas de abordarles, detener su paso y preguntar: ¿qué canción estás oyendo? (como en los videos de Hey You! What Song Are You Listening To?) Pero a esa hora, en que las fábricas y oficinas se vacían, quién podría detenerlos. ¿Y para qué?

Digo, si de alguna forma, no sé cómo ni con qué tecnología, pudiera saberlo… Ver las canciones moviéndose entre las calles como gráciles criaturas de la ciudad… “Enter Galactic” de Kid Cudi cruza frente a mí a toda velocidad sobre las ruedas de un skate. “Seven forty seven” de Boards of Canada, anda sin prisa por la misma vereda, extraviándose en una luz vehicular. “How to disappear completely” de Radiohead flota sobre los techos como la luna o un globo blanco que ha soltado un niño. Y entre las miradas de dos jóvenes enamorados se columpia eternamente “Sing” de Travis. Quizás las canciones se movían etéreas entre los callejones que empezaban a oscurecer, y yo era demasiado corpóreo para alcanzarlas.

Desatento a mis circunstancias, afectado quizá por el cansancio y el humo de un cigarrillo, me encontré al morir de la tarde nuevamente al pie del Backpacker’s Hostel con auténticas ganas de mirar la ciudad desde su más alta perspectiva. Volví a mirar hacia la terraza, donde había distinguido al hombre de los audífonos.

Dudé un instante, pero al entrar al edificio ningún guardia detuvo mi paso, por lo que seguí sin problemas hacia las escaleras de mármol. Parecía que no había gente o que estaban todos dormidos. De más está decir que tampoco oí canción alguna. A medida que me acercaba sentí cómo crecía un ruido pesado.

La puerta que daba a la azotea se encontraba entreabierta, desde allí logré distinguir a un hombre de inquietante estatura, que llevaba un chaleco de contención. Estaba de espaldas a mí, pero sin dudas era el hombre de los audífonos amarillos.

Sé que advirtió mi presencia por la sombra que proyecté frente a él. Viró hacia mí y dijo sin enfado: Por favor no se acerque, estoy trabajando. Luego volvió a colocarse los audífonos que —entonces pude distinguir— se trataba de un equipo aislante de sonido. En seguida cogió una máquina taladradora y siguió destruyendo un muro bajo.

A pesar de que la amabilidad de su invitación parecía sincera, no sé por qué alcancé a sentirme avergonzado. Antes de bajar de las escaleras, de súbito me pregunté: ¿qué estoy haciendo aquí? Pero permanecí quieto por un tiempo corto para demostrarme a mí mismo que no estaba obedeciendo al extraño (al menos no con tanta premura). Después me marché.

Mientras descendía las escaleras, en el punto justo donde se perdía el ruido del taladro y empezaba el ruido de la ciudad, intenté silbar una canción. Tampoco pude hacerlo.

Setlist: “What is love” – Addaway, “The Rhythm of the Night” – Corona, “Enter Galactic” – Kid Cudi, “Seven forty seven” – Boards of Canada, “How to disappear completely” – Radiohead, “Sing” – Travis.

Deja un comentario